「古米=まずい?」

「備蓄米は炊いてもパサパサで美味しくないの?」

……そう思っていませんか?

実はそれ、大きな誤解です。

古米や備蓄米でも、備蓄米は浸水時間を長くして、調味料を加えるとおいしく食べられるようになります。

そうした炊き方や保存法の工夫だけで、ふっくら・ツヤツヤ・香りも良いご飯に大変身します。

私自身、備蓄米を試してみて「これは普通に毎日食べたいレベルかも」と思うほど驚きました。

匂い、食感、水分量……改善するポイントを押さえれば、いつのもごはんにできるポテンシャルがあります。

本記事では

- 炊く前の下準備(洗い方・水加減)

- 炊飯時の工夫(浸水・調味料・モード)

- 炊いた後の保存・アレンジ方法

など、古米を最後の一粒まで美味しく食べきる攻略法を解説します。

古いからって諦めるのはもったいない。

知ってるだけで味が変わる方法ぜひ体感してください。

備蓄米美味しく炊く方法も!

古米が美味しくないと言われる理由とは?

「古米は味が落ちる」「匂いが気になる」「パサパサしている」

こうしたネガティブなイメージを持っている人は少なくありません。

でも、なぜ古米=まずいという印象が広まっているのでしょうか?

その主な原因は、以下の3つに集約されます。

① 酸化による風味の変化

時間が経つと、お米の表面にある脂質が酸化しやすくなります。

特に保存状態が悪い場合、これが「におい」や「えぐみ」として感じられ、「古くさい」と思われる原因になります。

② 水分量の減少

保存期間が長いほど、お米の内部の水分は少しずつ抜けていきます。

そのため、炊きあがったご飯がパサついたり、硬く感じたりしやすくなります。

「いつものように炊いたのに、なんか食感がイマイチ…」というときは、これが理由かもしれません。

③ 保存方法の問題

高温多湿な場所で保存していたお米は、品質が劣化しやすく、虫やカビ、におい移りのリスクも高くなります。

せっかくの備蓄米でも、保存環境が悪ければ本来のポテンシャルを発揮できません。

とはいえ、これらはあくまで「対策をしなかった場合」の話。

次章からは、ちょっとした工夫で劇的に美味しくなる古米の扱い方をご紹介していきます。

下処理で9割決まる!美味しく炊く前の準備

古米を「ただ炊くだけ」では、その実力を引き出せません。

むしろ、炊く前のひと手間こそが味を左右する最大のポイントです。

ここでは、古米をふっくら・香りよく炊き上げるための下処理テクニックを解説します。

洗米のコツ:ぬか臭さ・酸化油を落とす!

古米は新米に比べて、表面に酸化した脂質やぬか成分が付着しやすく、これが独特の“におい”や“えぐみ”の原因になります。

洗米のときは、以下の点を意識しましょう。

- 最初の水はすぐに捨てる

最初に注ぐ水には、お米が瞬時に表面の臭いや不純物を吸収するため、すばやくかき混ぜてすぐ捨てましょう。

このひと手間で、ぬか臭さがぐっと軽減されます。 - 冷たい水で2〜3回やさしく洗う

お米を傷つけないように、指の腹で軽く研ぐのがポイント。

ゴシゴシこする必要はなく、軽い水流で流すようなイメージで。

浸水と水加減の黄金バランス:ふっくらのカギはここにある!

古米は水分が抜けているため、吸水力が落ちています。

そのため、通常の炊き方では水が足りず、パサついた食感になりがちです。

ここで差が出るのが、「浸水時間」と「水の量」。

- 浸水時間は最低30分、理想は1〜2時間

特に冬場や古古米(2年以上経過)なら長めの浸水が効果的。

夏場は冷蔵庫で浸水すると、においも抑えられて一石二鳥。 - 水は通常より5〜10%多めに

目安は、米1合に対して水200〜220ml程度。

炊飯器の目盛りよりもやや多めに入れると、ちょうどよくふっくら炊けます。 - ひと工夫でさらに美味しく!※次章で詳しく説明します!

浸水後、水に少量の酒やみりんを加えると風味と甘みが引き立ちます。

また、昆布や干し椎茸を一緒に入れて炊くと、自然なうま味が加わって味わいが格上げされます。

この工程だけでも、「これほんとに古米?」と思える変化を感じるはずです

次章では、さらに炊き方を工夫して、味を最大限に引き出すテクニックをご紹介します。

風味アップの裏ワザ:調味料&炊き込み素材を活用

古米を炊くとき、「ただ水で炊くだけ」では少し物足りない…

そんなときは、調味料や天然のうま味素材をプラスすることで一気に風味と食感がグレードアップします。

特に古古米など年数が経ったお米には、こうした“ひとさじの工夫”が効果抜群です。

酒・みりんでしっとり&ふっくら

- 料理酒(大さじ1〜2)

米のパサつきを抑え、コクとツヤを加える万能アイテム。炊き上がりがしっとりし、においもやわらぎます。 - みりん(大さじ1程度)

ほんのり甘みを加え、全体の風味がまろやかになります。クセのある古米に奥行きが出るのでおすすめ。

使い方の目安:米2合に対し、酒大さじ2・みりん大さじ1程度。水加減を調整して、合計量が多くなりすぎないよう注意。

昆布・干し椎茸で天然うま味ブースト

- 昆布(5cm角程度)

炊飯前にそのままお米の上に乗せるだけで、旨み成分グルタミン酸がじんわりと染み出します。 - 干し椎茸(1〜2枚)

あらかじめ水で戻してスライスし、一緒に炊くことで香り高いダシがご飯全体に行き渡ります。

戻し汁を加水に使うのも◎。

これらを加えることで、ご飯だけの旨みがアップします。

酢のワンポイント技:驚くほどツヤと風味が変わる!

炊飯時にほんの少し酢を加えると古米特有のにおいやパサつきが軽減されます。

- 穀物酢または米酢を小さじ1(米1合あたり):

加熱時に酢の酸味はほとんど飛ぶため、味に影響はなし。むしろ炊き上がりにツヤが出て、香りもすっきりします。

ポイント:酢の選び方に迷ったら「米酢」が無難。まろやかな風味で、ご飯の味を邪魔しません。

これらの調味料や食材は、どれも手軽に取り入れられるものばかり。

古米に足りない「香り・コク・しっとり感」を自然に補ってくれる名脇役たちです。

次の章では、炊飯器や土鍋など、炊き方そのものを工夫するテクニックをご紹介していきます。

炊き方で変わる!古米をふっくら仕上げる炊飯テク

古米を“ふっくら・もっちり”に炊き上げたいなら、炊飯器の使い方次第で仕上がりは格段に変わります。

ここでは、炊飯モードや道具の選び方、そして意外と見落としがちな「蒸らし」「混ぜ方」まで、ワンランク上の炊き方テクニックをご紹介します。

モードの選び方で仕上がりが変わる

古米は水分が抜けて硬くなりやすいため、通常の「白米モード」では不十分なこともあります。

以下のモードを試してみましょう。

- 玄米モード

加熱時間が長く、じっくり芯まで火が通るため、硬めの古米にぴったり。もっちりとした仕上がりに。 - 炊き込みご飯モード

具材や調味料と炊くことを前提としたプログラムなので、水分を多めに保ち、全体がしっとりとまとまります。 - 土鍋・圧力鍋で炊く

熱伝導が高く、短時間でしっかり熱が入るため、粒が立ち、甘みも引き出されます。特に圧力鍋は「古米が新米に化ける」とまで言われる名手です。

ポイント:お持ちの炊飯器にこれらのモードがない場合でも、「早炊き」は避け、「エコ炊飯」より「通常炊飯」または「やわらかめ設定」が◎。

蒸らしと混ぜ方の重要性

炊きあがった直後の一手間が、食感と香りを左右します。

- しゃもじで底からさっくり混ぜる

炊きムラをなくし、余分な水分や蒸気を飛ばすことで、べたつかず軽やかな口当たりに。

「つぶさず、切るように」が鉄則。 - 蒸らしは5〜10分しっかり

炊きあがりの直後にすぐ蓋を開けて放置はNG。

余熱で水分が均等に行き渡り、米粒がふっくら整います。

ひと工夫で、ただの古米が「今日の主役」に。

新米に劣らぬふっくらごはんは、炊き方で引き出せるんです。

次章では、古米のパサつきに合うアレンジレシピのアイデアをご紹介します。

アレンジで輝く!古米に合う絶品リメイク料理

古米はそのまま食べるだけじゃもったいない。

少し水分が少なくパサつきやすいという特徴は、実はアレンジ料理にぴったりでもあります。

チャーハン、雑炊、リゾット…など

「古米だからこそ美味しくなる」リメイク術を活用すれば、毎日の食卓がもっと楽しく、もっと美味しくなります。

チャーハン:パラパラ感がベストマッチ!

古米の水分量の少なさは、チャーハンにとって理想的。

新米だとベタつきがちな炒飯も、古米なら火の通りもよく、パラッとした仕上がりに。

- ごま油やラードでコーティングして炒めれば、風味もアップ

- 溶き卵でコーティングしてから炒める“黄金チャーハン方式”もおすすめ

雑炊・おじや:しみしみ旨味でほっと一息

水分を加えることで、古米の硬さや匂いがぐっと和らぎます。

だしの旨味を吸わせた雑炊は、風邪の日にも最高の一品。

- 昆布やかつお節で取った和風だしベースでシンプルに

- 鶏がらスープ+卵で中華風に

- トマトやコンソメで洋風アレンジも◎

リゾット:米の芯が美味しさのカギに

アルデンテな食感が命のリゾットには、吸水性の落ちた古米がぴったり。

水っぽくならず、しっかり芯を残せるため、逆に新米より扱いやすい面も。

- オリーブオイルと粉チーズで濃厚に

- きのこやベーコンなど、うま味食材を組み合わせて

オイル系料理と相性◎:風味とコクをプラス

古米特有の控えめな香りや味わいには、オイルでコーティングする料理がベストマッチ。

油がうま味と香りを引き立て、しっとり感も演出してくれます。

- オリーブオイル+にんにくで洋風ガーリックライスに

- ごま油+焼き海苔で韓国風に

- バター+しょうゆで和風に

ちょっとしたリメイクで、食卓の満足度もグッと上がります。

最後に、美味しさをキープする保存術をご紹介しましょう。

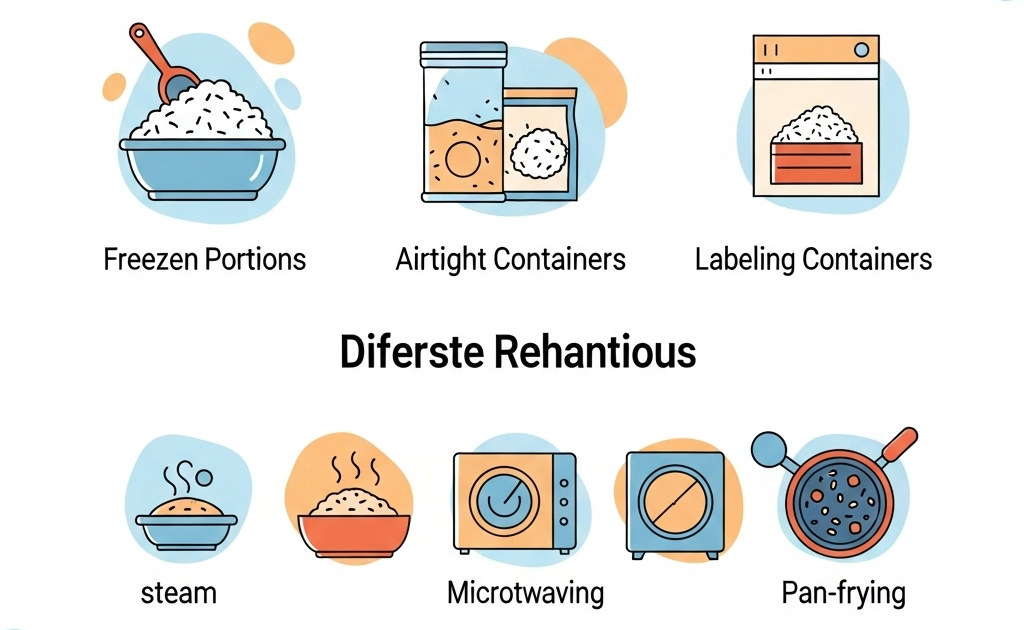

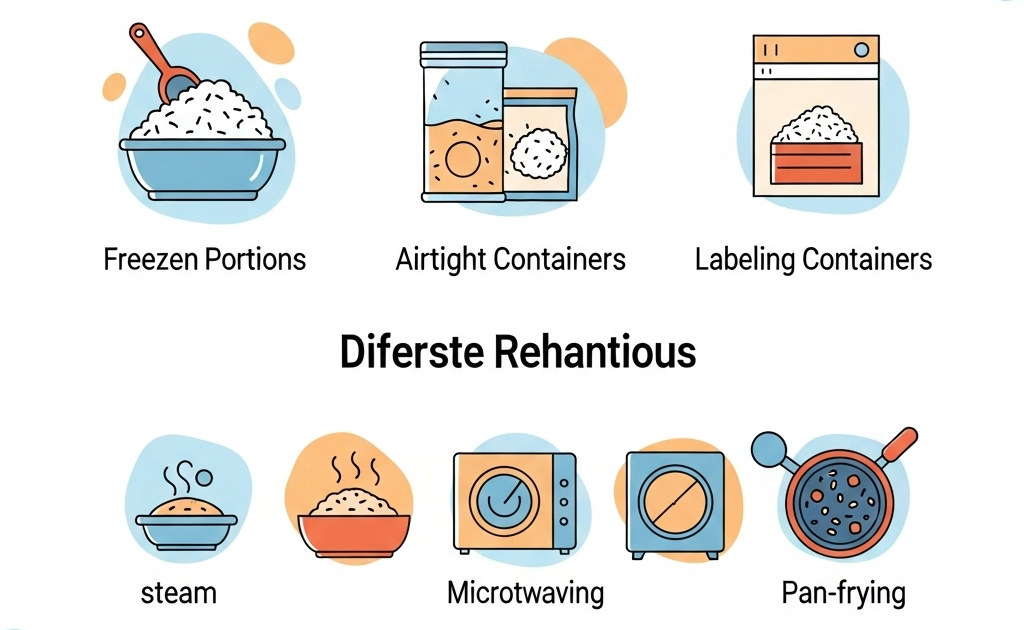

冷凍テクで美味しさキープ!保存と再加熱のコツ

炊きたてのご飯を美味しく食べるのはもちろん、

保存と再加熱を工夫することで、古米の味わいはさらに引き立ちます。

ここでは、冷凍保存と温め直しのベストな方法をご紹介します。

冷凍保存の仕方:炊きたてを逃さず小分けが鉄則

古米を美味しく保存するには、「粗熱を取ったらすぐ冷凍」が鉄則。

覚ましすぎると、パサつきや臭みが戻ってしまいます。

美味しさを閉じ込める冷凍のポイント

- 炊きたてのご飯を1膳ずつ小分けにする

- ラップでぴったり包んでから、ジップ付き袋に入れる(二重にすることで乾燥・匂い移り防止)

- 冷凍庫へは粗熱を取ったらすぐに入れる!粗熱を取る時間は最小限に

- 平らに薄くして冷凍すると解凍ムラが出にくい

温め直しで「新米感」再現:レンジ加熱も工夫がカギ

冷凍ご飯は、正しい解凍方法で炊きたてのような美味しさに。

- 電子レンジで加熱する場合は、ラップごと500Wで2分~3分程度(量による)

- 加熱後、1~2分蒸らしてからラップを開けると、ふっくら感UP

冷凍と再加熱の工夫ひとつで、「古米とは思えない!」という一膳に仕上がります。

まとめて炊いて冷凍しておけば、時短にもなり一石二鳥。

実食レビュー:実際に備蓄米を食べてみた正直な感想

実際に食べてみると、予想以上に“普通に美味しい”というのが正直な感想です。

以下、リアルな食レポをお届けします。

味:新米とは違うけど「全然アリ」

炊き立ての新米のような甘さや香りはさすがにありません。

でも、言い換えれば「甘さ控えめでクセのないご飯」といった印象。

味の主張が少ない分、どんなおかずにもよく合い、日常使いにちょうどいいと感じました。

香り:気になる?→ほとんど気にならない!

古米の香りが不安…という人も多いですが、実際に感じたのは以下の通り。

- 炊いているときの蒸気:新米ほど芳醇ではないが、特に不快ではない

- 食べてみて:口に入れた瞬間、特に嫌な匂いはなし

- よく噛んで鼻に抜ける香りも、気にならないレベル

普通に美味しく食べられます。

水分:新米よりやや控えめ。でも好きな人は好き

水加減や浸水時間を調整すれば、しっとりふっくらに近づきます。

ただ、もともと硬めのご飯が好きな人にはむしろちょうどいい加減かもしれません。

「私は硬め派なのでむしろ好み」という人も多いはず。

普段使いに◎:コスパはむしろ最強レベル

この味と品質でスーパーの半額以下という価格帯なら、

普段買いしたいと思えるレベルです。

- こだわりすぎなければ十分満足

- 一手間かければふっくら美味しい

- 保存も効くから買い置き米として最適

冷凍したごはんの味は?

筆者も実際に冷凍したごはんを再解凍して食べてみましたが、炊き立て以上にいつもと同じです!

強いていうなら香りに甘みがないくらいです

結論

「古米だからまずい」という先入観は、もったいない。

ちょっと工夫するだけで、普段使いにも十分な美味しさが手に入ります。

災害時の備蓄だけじゃなく、日々の節約ごはんにも、ぜひ取り入れてみてください。

まとめ:古米も工夫次第でごちそうになる

「古米はまずい」「備蓄米は非常時用」というイメージですが、

実際には、ちょっとしたコツと工夫で、新米に負けない“ごちそうごはん”に変身します。

洗米、浸水、炊飯モード…少しの知識を加えるだけで、

かたくてパサパサと思われがちな古米が、ふっくらもっちりとよみがえるのです。

また、酒や昆布、干し椎茸などの素材を加えたり、チャーハンやリゾットにアレンジすることで、

古米の個性をむしろ武器に変えることもできます。

「もったいない」から「毎日食べたい」へ

古米は本来、まだまだ美味しく食べられる“立派なお米”です。

それを「まずい」と切り捨てるのは、あまりにももったいない。

備蓄用として買っておいたお米も、普段のごはんとして積極的に使ってOK。

お財布にやさしく、食品ロスも防げて、さらにご飯の美味しさにも気づける。

こんなにいいこと尽くめなら、取り入れない手はありません。

古米=“劣化したお米”ではなく、使い方次第でお宝になる食材です。

あなたにあった一番おいしく食べる方法を是非見つけてください。

この記事を読んだ今日から、ぜひあなたも美味しい備蓄米を始めてみてください!